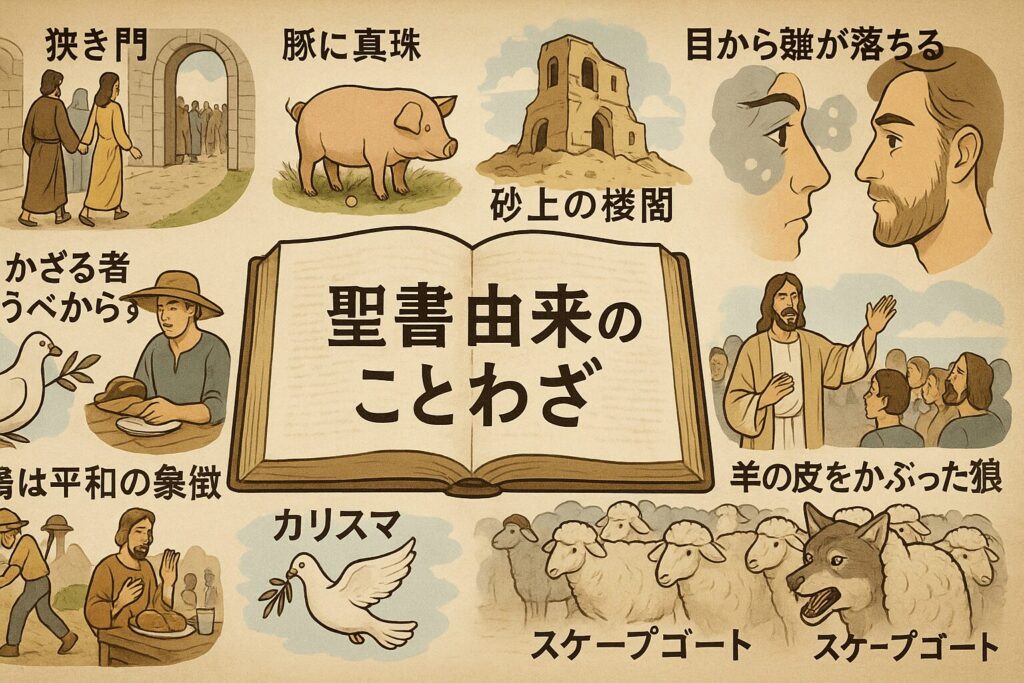

聖書が由来のことわざ・言葉11選【クリスチャンが解説】

ジーザス、エブリワン!クリスチャンブロガーのキートンです。

どんなものがあるのか詳しく知りたいなあ。。

こういった疑問にお答えします。

慣用句やことわざなど、私たちが普段から何気なく使っている言葉。

実はその中に、聖書に由来するものが少なくないのをご存知でしょうか?

聖書というと、「宗教の本」「クリスチャンが読むもの」といったイメージがあるかもしれません。

しかし、聖書は世界の文学や法律、倫理、文化などに多大な影響を与えた“人類史上最も読まれた書物”であり、

私たち日本人の身近な言葉や表現にも影響を与えているのです。

もしかしたらあなたも普段の会話の中で、気づかないうちに聖書由来の言葉を使っているかもしれません。

とはいえ、どんな言葉が聖書由来のものなのか、知らない方も多いでしょう。

そこでこの記事では、クリスチャンの僕が

- 聖書が由来のことわざ・言葉11選【クリスチャンが解説】

について解説します。

👇️動画で見たい方はこちら

目次

聖書が由来のことわざ・言葉11選【クリスチャンが解説】

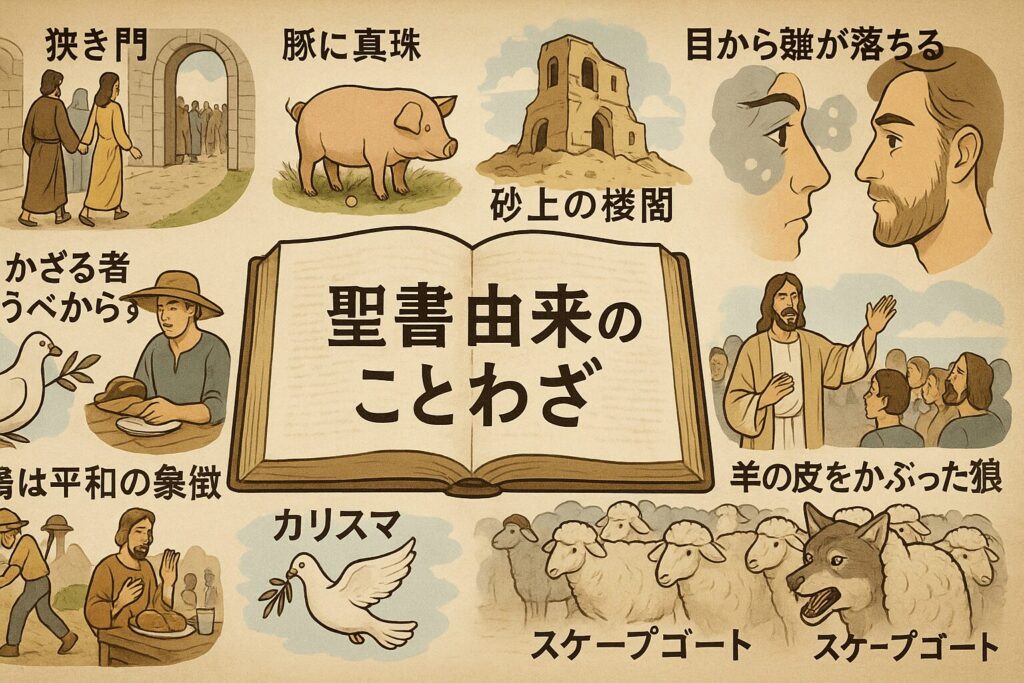

聖書由来のことわざや言葉はたくさんありますが、今回は特になじみのあるものを11個に絞ってご紹介します。

また、それぞれの意味や由来となった聖書箇所、背景にあるストーリーなども、クリスチャンの視点からわかりやすく解説しますね。

- 狭き門

- 豚に真珠

- 砂上の楼閣(さじょうのろうかく)

- ジャイアント・キリング

- タレント

- 目から鱗(うろこ)が落ちる

- 働かざる者食うべからず

- 鳩は平和の象徴

- カリスマ

- 羊の皮をかぶった狼

- スケープゴート

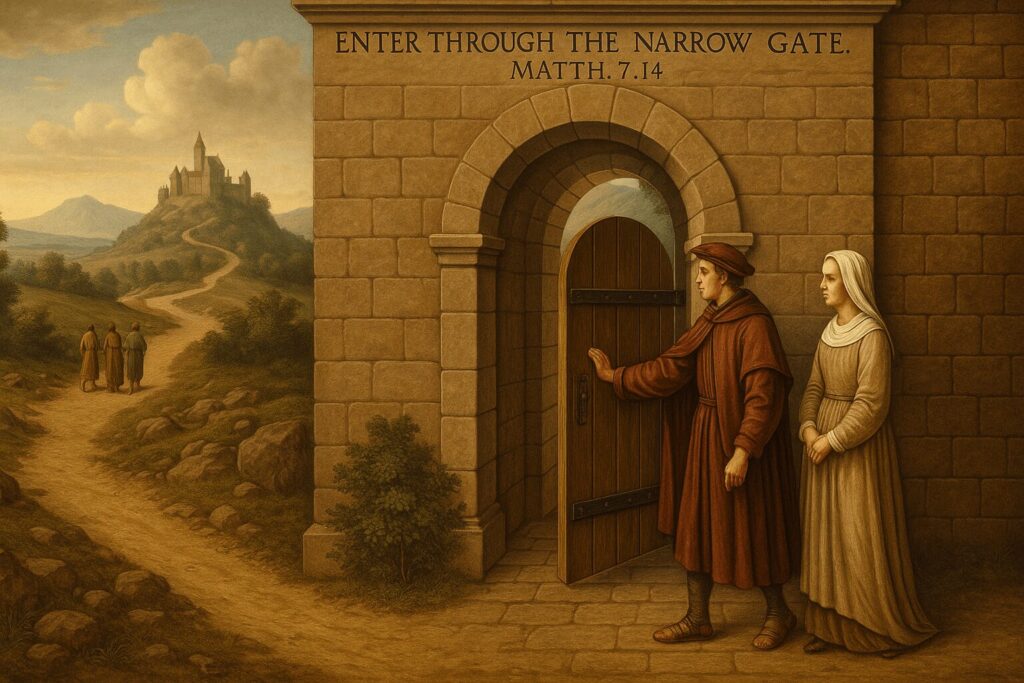

①狭き門

達成が難しいこと、特に入学試験や就職活動などで競争率が高いことを意味する言葉。

受験生や就活生には、特になじみのある言葉ですね。

“狭き門”は、新約聖書でイエスキリストが山上の説教(垂訓)の中で語られた言葉が由来です。

「狭い門からはいれ。滅びにいたる門は大きく、その道は広い。そして、そこからはいって行く者が多い。 14命にいたる門は狭く、その道は細い。そして、それを見いだす者が少ない。」

(マタイによる福音書 7:13-14 )

狭い門とは、”天国(救い)に至る道”のことを示しています。

そして、イエスキリストを信じて従うことこそが狭い門であり、これを通らなければ天国には入れないということです。

実際、多くの人は、滅びへと続く大きい門から入ってしまいます。

なぜなら、狭い門の存在に気づかず、気付いたとしても自分の好きなように生きられる楽な道を選んでしまうからです。

一方で、狭き門には、自分の罪を認めて悔い改めることや、イエスに従うことなどが求められます。

なので、決して人気が高くて楽な道ではないかもしれませんが、それこそが天国へと続く唯一の道なんですね。

②豚に真珠

貴重なものをその価値が分からない者に与えても無意味だという意味のことわざ。

“豚に真珠”も、新約聖書でイエスキリストが山上の垂訓の中で語られた言葉が由来です。

「聖なるものを犬にやるな。また真珠を豚に投げてやるな。恐らく彼らはそれらを足で踏みつけ、向きなおってあなたがたにかみついてくるであろう。」

(マタイによる福音書7:6)

“真珠”は、神の聖なる教え(福音など)のような非常に貴重で価値あるものを象徴しています。

一方で、当時のユダヤの文化では犬や豚は「汚れた動物」とされており、神の教えを理解せず、敵意を持って拒絶する人々を表しています。

つまり、イエスは、

神の聖なる教えを、受け入れる気がない人々に無理に語り続けるのはかえって危険であると警告しているんですね。

なぜなら、その価値が理解されないだけでなく、馬鹿にされたり、強い反発を受けたりすることすらあるからです。

実際、当時のイエスの周りにも、彼の教えを素直に受け入れるつもりがなく、

“自分たちの地位を脅かす者”としてイエスを敵対視していたユダヤ教の指導者たちが数多くいました。

③砂上の楼閣(さじょうのろうかく)

見かけは立派だが土台が弱く、すぐに崩れてしまうもののたとえ。

つまり、”見掛け倒し”ということですね。

また、砂の上に楼閣、つまり高く立派な建物を建てることは現実的ではないため、”実現不可能なこと”のたとえとして使われることもあります。

“砂上の楼閣”も、イエスが新約聖書の山上の説教の中で語られたたとえ話が由来になっていますね。

「それで、わたしのこれらの言葉を聞いて行うものを、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。 25雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても、倒れることはない。岩を土台としているからである。 26また、わたしのこれらの言葉を聞いても行わない者を、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。 27雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまう。そしてその倒れ方はひどいのである」。」

(マタイによる福音書 7:24-27 )

イエスはここで、神の教えを聞くだけでなく、それを行うことの重要性を語っています。

神の教えを聞いて実行する人は、堅い岩の上に建てた家のように、人生でどんな嵐(試練)が来ても倒れません。

しかし、神の教えを聞くだけで実行しない人は、砂の上に建てた家のように、人生に嵐(試練)が来ると簡単に崩れてしまいます。

この”砂の上に建てた家”のたとえが由来となり、”砂上の楼閣”という言葉が生まれました。

④ジャイアント・キリング

明らかに格下の者が格上の者を倒すこと。

日本語だと“大番狂わせ”とも言われ、特にスポーツの世界でよく使われますね。

「ジャイアント・キリング」という言葉の由来は諸説ありますが、

旧約聖書の有名な物語”ダビデとゴリアテ”も、そのイメージに大きな影響を与えたと言われています。

「こうしてダビデは石投げと石をもってペリシテびとに勝ち、ペリシテびとを撃って、これを殺した。ダビデの手につるぎがなかったので、 51ダビデは走りよってペリシテびとの上に乗り、そのつるぎを取って、さやから抜きはなし、それをもって彼を殺し、その首をはねた。ペリシテの人々は、その勇士が死んだのを見て逃げた。」

(サムエル記上17章50、51節)

この物語では、少年ダビデと巨人ゴリアテの一騎打ちが描かれているのですが、一見するとその力の差は歴然です。

ダビデは羊飼いの少年であり、まともな装備もありません。

一方のゴリアテは身長約3メートルの巨人であり、全身を武装した屈強な戦士です。

もし賭けが行われていたら、ダビデに賭ける人はほぼいなかったでしょう。

ところが、ダビデはなんと神への信仰によって、石投げだけでゴリアテに勝利。

誰もが予想しなかった大番狂わせが起こり、このエピソードが後に”ジャイアント・キリング”という言葉のイメージに大きな影響を与えました。

✅️ダビデとゴリアテの詳細は、【解説】ダビデとゴリアテの戦いとは?あらすじを簡単にまとめてみたをどうぞ

⑤タレント

「才能」「能力」あるいは「芸能人」などを意味する言葉。

タレントは、新約聖書に書かれたイエスキリストのたとえ話『タラントのたとえ』が由来になっています。

「また天国は、ある人が旅に出るとき、その僕どもを呼んで、自分の財産を預けるようなものである。 15すなわち、それぞれの能力に応じて、ある者には五タラント、ある者には二タラント、ある者には一タラントを与えて、旅に出た。」

(マタイによる福音書 25章14、15節)

このお話では、主人が旅に出る前に、3人のしもべに財産(タラント)を預けます。

タラントとは、当時使われていた重量や通貨の単位で、1タラントで約6000日分の給料に値するとされる非常に高額なものです。

タラントはそれぞれのしもべの能力に応じて渡されたため、英語の”talent(才能、能力)”の語源となりました。

また、”才能がある人”という意味で、テレビやラジオなどで活躍する芸能人も”タレント”と呼ばれるようになります。

ちなみに、与えられたタラントを用いて増やしたしもべは主人に褒められますが、

タラントを用いず地に隠しておいたしもべは主人から叱られ、外の暗闇に追い出されてしまいました。

✅️詳しくは、【聖書】タラントンのたとえの意味とは?わかりやすくまとめてみたをどうぞ

⑥目から鱗(うろこ)が落ちる

今まで気付かなかったことが、何かをきっかけに分かるようになること。

“目から鱗が落ちる”は、新約聖書の”使徒言行録”に出てくる使徒パウロの回心エピソードに由来する言葉です。

「するとたちどころに、サウロの目から、うろこのようなものが落ちて、元どおり見えるようになった。そこで彼は立ってバプテスマを受け、 19また食事をとって元気を取りもどした。」

(使徒言行録 9:18-19 )

パウロ(当時の名はサウロ)は元々、熱心なユダヤ教徒で、クリスチャンたちを激しく迫害していました。

しかし、ダマスコという町へ向かう途中に復活のイエスと出会い、天からの強い光に照らされて目が見えなくなってしまいます。

3日後、神の導きでアナニアという人物がパウロのもとを訪れて祈ると、

目からうろこのようなものが落ちて、目が見えるようになりました。

ちなみに、その後パウロは回心して、世界中にキリストの教えを広める偉大な伝道師へと変えられていきました。

目から鱗が落ちたことで、パウロの霊的な目が開かれ、イエスが真の救い主だと悟ることができたのです。

✅️パウロの回心の詳細は、パウロの回心とは?わかりやすく内容をまとめてみた【聖書物語】をどうぞ

⑦働かざる者食うべからず

怠けて働こうとしない人は、食べてはならないという意味の慣用句。

“働かざる者食うべからず”は、新約聖書でパウロがテサロニケにある教会に書き送った手紙の中の言葉が由来です。

「また、あなたがたの所にいた時に、「働こうとしない者は、食べることもしてはならない」と命じておいた。」

(テサロニケの信徒への手紙二 3章10節)

当時のテサロニケの教会では、「キリストの再臨が近い」という信仰が広まり、仕事を辞めて怠ける人たちが現れました。

つまり、「イエスキリストがもうすぐ来られてこの世が終わるなら、働く必要はない」と考えたんですね。

そういった人々に対して、パウロはこの手紙で「働きたくない者は食べるな」と厳しく注意をしたのです。

なぜなら、働くことは神から人間に与えられた尊い使命であり、神に仕えるための手段だから。

また、働くことで、困っている人々に施しができるというのもあります。

✅️聖書が語る仕事論については、【働き方】生きるために働くのはおかしい?聖書が語る4つの仕事論をどうぞ

⑧鳩は平和の象徴

文字通り、鳩は平和を象徴するものという意味。

このイメージのルーツとなったのは、旧約聖書に書かれた“ノアの方舟”の物語です。

「それから七日待って再びはとを箱舟から放った。 11はとは夕方になって彼のもとに帰ってきた。見ると、そのくちばしには、オリブの若葉があった。ノアは地から水がひいたのを知った。 12さらに七日待ってまた、はとを放ったところ、もはや彼のもとには帰ってこなかった。」

(創世記8章10~12節)

あるとき、地上が悪に染まった人間たちで溢れているのをご覧になった神は、大洪水によって地上の生き物を滅ぼすことを決意。

しかし、唯一神に従う正しい人であったノアとその家族、動物たちは大きな方舟によって救われます。

雨がやんだ後、ノアは地上の水が引いたかどうかを確認するために鳩を放ちますが、戻ってきてしまいました。

しかし、1週間後に再び鳩を放つと、鳩はオリーブの葉をくわえて戻ってきます。

さらに1週間後に放った鳩は戻って来ず、これによってノアは完全に大洪水が終わったことを知ります。

ただ、鳩=平和の象徴というイメージを世界中に広めたのは、誰もが知る超大物画家パブロ・ピカソだと言われています。

ピカソは第二次世界大戦後、1949年にパリで開催された「第一回平和擁護世界大会」のポスターに、白い鳩の絵を描きました。

ピカソのこの絵は、世界平和評議会や平和運動においても使われ、鳩=平和というイメージが世界中に定着していったのです。

✅️詳しくは、【雑学】鳩が平和の象徴なのはなぜ?旧約聖書のノアの方舟が由来?をどうぞ

⑨カリスマ

強い魅力や影響力をもった人物のこと。

“カリスマ”は新約聖書に登場するギリシャ語に由来する言葉で、いくつかの箇所で「賜物」として登場します。

「あなたがたは、それぞれ賜物をいただいているのだから、神のさまざまな恵みの良き管理人として、それをお互のために役立てるべきである。 」

(ペテロの第一の手紙4:10)

カリスマの聖書本来の意味は、神の恵みによって無償で与えられる賜物という意味です。

また、この賜物は神の霊である聖霊の働きによって与えられるので、”霊的賜物”とも呼ばれます。

現代で使われる”カリスマ”は、人間的な能力や資質が中心ですが、聖書が語る本来の”カリスマ”は神が与えてくださるものなんですね。

人間の努力や功績では得られません。

聖書でも様々なカリスマ(霊的賜物)の例が出てきており、

- 知恵のことば

- 知識のことば

- 信仰

- 癒し

- 預言

- 異言

などがあります。

イエスキリストを信じた者には聖霊が宿り、この霊的賜物が少なくとも一つ以上は与えられるんですね。

✅️聖霊の詳細は、【わかりやすく】聖霊とは?10の働きをクリスチャンが徹底解説をどうぞ

⑩羊の皮をかぶった狼

一見善人っぽくふるまいながら、内面は悪意に満ちた者のたとえ。

“羊の皮をかぶった狼”は、新約聖書でイエスキリストが山上の説教の中で、警告として語られた言葉が由来です。

「にせ預言者を警戒せよ。彼らは、羊の衣を着てあなたがたのところに来るが、その内側は強欲なおおかみである。」

(マタイによる福音書 7:15)

ここでいう”羊”というのは、素直で従順なクリスチャンのこと。

一方で、”狼”はそうしたクリスチャンを襲い、食い荒らす敵対者の象徴です。

つまり、ここで語られているのは、

外見は信仰深いクリスチャンに見えるが、内面は偽善と悪意に満ちた偽教師に気をつけろということです。

偽教師は、イエスの名を使いながら教会を食い荒らすという恐ろしい存在。

彼らの言動は神の真理から外れており、人々を惑わし、滅びに導きます。

実際、今までも聖書をねじ曲げ、自分の権力や金儲けのために群れを支配する宗教的指導者はたくさんいました。

⑪スケープゴート

他人の罪や責任を一方的に押し付けられる“身代わり”という意味。

“スケープゴート”の語源は、旧約聖書の”レビ記”に書かれた”贖罪の日(ヨム・キプル)”の儀式にあります。

「アロンはまた二頭のやぎを取り、それを会見の幕屋の入口で主の前に立たせ、 8その二頭のやぎのために、くじを引かなければならない。すなわち一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためである。 9そしてアロンは主のためのくじに当ったやぎをささげて、これを罪祭としなければならない。 10しかし、アザゼルのためのくじに当ったやぎは、主の前に生かしておき、これをもって、あがないをなし、これをアザゼルのために、荒野に送らなければならない。」

(レビ記16:7-10)

贖罪の日(ヨム・キプル)は、イスラエルの民の一年間の罪がゆるされ、神との関係が回復される大切な日でした。

このとき2頭のやぎが用いられ、それぞれ以下のような役割があります。

- 1頭目

➔神へのいけにえとして殺され、罪の償いをする

- 2頭目

➔イスラエルの民の罪を背負わせて、生きたまま荒野に追放される

この罪を背負わされて荒野に追放されたやぎが由来となって、スケープゴートという言葉が生まれました。

ちなみに、新約聖書では、イエスキリストこそが究極のスケープゴートだとされます。

なぜなら、イエスは罪を犯していないにもかかわらず、私たちの罪をすべて身代わりに負って十字架に架かられたからです。

聖書にもこう書かれています。

「だから、イエスもまた、ご自分の血で民をきよめるために、門の外で苦難を受けられたのである。」

(ヘブル人への手紙 13:12)

まとめ:聖書が由来のことわざや言葉はたくさんある!

「クリスチャンが少ない日本ではなじみが薄い」と思われがちな聖書。

しかし、こうして見ると、私たちが普段何気なく使っている言葉の中にも、

聖書がルーツになっている表現が意外と多いことがわかります。

“永遠のベストセラー”とも呼ばれる聖書の影響力の大きさに、改めて驚かされますよね。

とは言え、今回ご紹介したのはほんの一部。

聖書にはまだまだ、人生の指針となる名言や金言、深い物語がたくさん詰まっています。

この記事をきっかけに、聖書に少しでも興味を持った方はぜひ一度、実際に聖書を開いてみてください。

きっとあなたの人生を変える新しい気づきがあるはずですよ!

キートンでした。

👇️参考文献