【宗教改革】ルターとは何した人?生涯や功績、思想など徹底解説

ジーザス、エブリワン!クリスチャンブロガーのキートンです。

宗教改革とかプロテスタントとか、何となくのワードしか知らないんだけど。。

こういった疑問にお答えします。

歴史の中では時々、それまでの価値観や時代の流れを大きく変えてしまう凄い人物が現れることがあります。

今回ご紹介する“ルター”は、まさにそんな人物の一人です。

ルターは宗教改革を起こし、キリスト教界を大きく変えたばかりか、ヨーロッパ全体の勢力図すら変えてしまいました。

また、彼のドイツ語訳聖書は識字率の向上やドイツ語の発展にも貢献するなど、とてつもないインフルエンサーなのです!

ルターは歴史の授業で一度は出てくる有名人であり、彼の功績は現代にも大きな影響を与えています。

公民権運動の指導者として有名なマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の名前も、このルターにちなんで名付けられたと言われていますね。

ルターは僕も最も尊敬しているクリスチャンの一人ですが、具体的にどんなことをしたのか意外と知らない方も多いでしょう。

そこでこの記事では、クリスチャンの僕が

- マルティン・ルターとは?何をした人?

- ルターが与えた影響は?3つの重要な功績

- 【年表付き】ルターの生涯をざっくり解説

- ルターの4つの思想をわかりやすく解説

について解説します。

👇️動画で見たい方はこちら

目次

マルティン・ルターとは?何をした人?

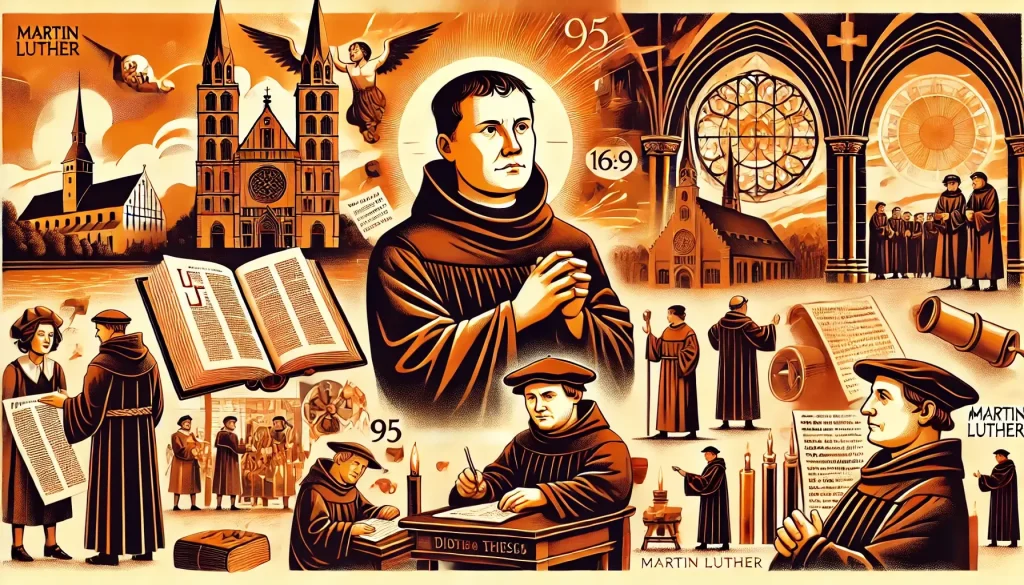

マルティン・ルターは、16世紀に活躍したドイツの神学者で、キリスト教の宗教改革を始めた中心人物です。

当時のキリスト教世界では、ローマ教皇をトップとするカトリック教会が大きな権威を持っていました。

しかし、教会内部ではお金や権力に関する腐敗も起きており、罪の罰を軽減する証明書(贖宥状)も販売されていました。

ルターは元々カトリック教会の修道士(修道院に属する聖職者)でしたが、そうした教会の姿勢に疑問を抱くように。

そして、1517年、ルターは有名な95か条の論題を発表します。

これはカトリック教会の贖宥状販売を批判し、神学者たちに学問的な討論を呼びかけるための文書でした。

この出来事がきっかけとなり、カトリック教会との対立が深まり、やがてヨーロッパ各地で宗教改革が広がっていきます。

宗教改革は単なる宗教的な出来事ではなく、政治・経済・社会にも大きな影響を与えた一大事件でした。

なぜなら、当時の西ヨーロッパの人々のほとんどはカトリック教徒であり、その体制が揺らぐことの影響は計り知れなかったからです。

ルターが与えた影響は?3つの重要な功績

ルターが起こした宗教改革は、ヨーロッパの宗教や社会にとてつもない変化をもたらしました。

その中でも特に重要なルターの功績を3つに絞ってご紹介します。

- 功績①プロテスタント誕生のきっかけを作った

- 功績②聖書を一般の人々も読めるようにした

- 功績③賛美歌を発展させた

功績①プロテスタント誕生のきっかけを作った

ルターの功績一つ目は、プロテスタント誕生のきっかけを作ったことです。

ルターたちの改革によって最終的に、カトリック教会から分かれる形で新しいキリスト教の流れが生まれました。

これが”プロテスタント”と呼ばれる人々です。

カトリックから分離したルターの支持者たちは、ルター派を形成。

ルター派はプロテスタントの最初の教派となり、その影響はドイツから周辺の国々へと広まっていきます。

結果的に、他にもプロテスタントの様々な教派、

- カルヴァン派

- イングランド国教会

- アナバプテスト

などが誕生。

カトリック教会一強だった西ヨーロッパ世界が、いくつもの宗派に分かれる多様なキリスト教世界に変わっていきます。

ルターによって確立された新しい信仰の特徴は、一言でいえば、聖書の教えに立ち返ったシンプルなキリスト教です。

つまり、教会の伝統よりも、聖書そのものを重視するということですね。

そのため、カトリックが重要視していた教皇の権威や煉獄の教えなど、聖書に根拠が薄いと判断したものは排除しようとしました。

一方で、新たにルターが唱えた、

- 聖書のみ:聖書のみを信仰や教えの唯一の基準とする

- 信仰のみ:人はキリストへの信仰によってのみ救われる

- 恵みのみ:救いは人間の努力や行いではなく、神の恵みによるものである

- 万人祭司:全ての信徒は神の前で平等で、直接神と関われる

といった考え方は、現在でもプロテスタント教会の基礎になっています。(詳しくは後で解説)

✅️カトリックとプロテスタントの違いについては、【表あり】カトリックとプロテスタントの違い10選!クリスチャンが解説をどうぞ

功績②聖書を一般の人々も読めるようにした

功績の二つ目は、聖書を一般の人々も読めるようにしたことです。

当時のヨーロッパでは、聖書がラテン語で書かれており、知識人たちしかきちんと理解できませんでした。

そのため、一般の人々は聖書を自分で読むことはできず、聖書の内容は教会の聖職者から教えてもらうしかなかったのです。

しかし、ルターは、

と考え、新約聖書を原典のギリシャ語からドイツ語に翻訳。

その後、旧約聖書も原典のヘブライ語から翻訳し、1534年にドイツ語訳聖書が完成しました。

実は、ルターが翻訳する以前からドイツ語の聖書はいくつか存在していました。

しかし、ルターの聖書が画期的だったのは、

- 聖書の原典(ヘブライ語・ギリシャ語)から直接翻訳したため、より正確な訳になった

- ドイツの民衆が日常的に使う言葉を取り入れ、分かりやすい言葉で翻訳した

- 当時発展していた活版印刷によって大量に生産され、爆発的に普及した

という点です。

結果的に、一般の人々も自分の言葉で聖書が読めるようになり、教育や識字率(文字の読み書き能力)の向上にも貢献。

ルター聖書の表現や言い回しが日常的に使われるようになり、ドイツ語の標準化にも大きな影響を与えました。

ちなみに、ルターは論文や手紙なども含めて、生涯で3000点以上の著作を残したと言われており、その執筆パワーは怪物級です。

特に1520年は、「宗教改革五大著作」と言われる

- 『善い行いについて』

- 『ローマの教皇制について』

- 『キリスト教界の改善について ドイツのキリスト者貴族に宛てて』

- 『教会のバビロン捕囚について』

- 『キリスト者の自由について』

を出版するなど、著作活動のピークを迎えました。

ルターの膨大な著作は宗教だけでなく、政治や教育、社会全体にも影響を与えたのです。

功績③賛美歌を発展させた

功績の三つ目は、賛美歌を発展させたことです。

それまでのカトリック教会の音楽は、ラテン語の聖歌が中心で、主に聖職者や聖歌隊が歌い、一般信徒は聞くだけの場合がほとんどでした。

しかし、ルターは

と考え、礼拝にドイツ語の賛美歌(コラール)を導入。

これにより、一般信徒も積極的に賛美に参加できるようになりました。

また、ルター自身も音楽の才能があり、自らドイツ語の賛美歌をいくつも作詞・作曲しています。

彼の賛美歌は親しみやすく、人々に広く受け入れられました。

中でも 「神はわがやぐら(Ein feste Burg ist unser Gott)」 は、宗教改革を象徴する賛美歌として後世に歌い継がれています。

ちなみに、ルターの賛美歌は、後のクラシック音楽にも大きな影響を与えました。

例えば、

- バッハ:ルターの賛美歌を編曲・発展させ、多くの教会カンタータを作曲

- メンデルスゾーン:ルターの「神はわがやぐら」をもとに交響曲を作曲

- リスト:ルターの「神はわがやぐら」をもとにオルガン作品を作曲

などなど。

【年表付き】ルターの生涯をざっくり解説

では、ここからはルターの生涯についてざっくりとご紹介しながら、宗教改革の主な流れも見ていきましょう。

👇️全体の年表はこちらです。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1483年 | ルター、ドイツのアイスレーベンに生まれる |

| 1501年 | エアフルト大学に入学(法律を学ぶ) |

| 1505年 | 雷に打たれそうになり、「修道士になる」と誓い、アウグスティヌス修道院に入る |

| 1507年 | 司祭(神父)になる |

| 1510年 | ローマを訪問し、カトリック教会の腐敗に失望する |

| 1512年 | ヴィッテンベルク大学の神学教授となる |

| 1517年 | 「95か条の提題」 を発表し、贖宥状を批判(宗教改革の始まり) |

| 1520年 | 教皇庁から破門される |

| 1520年 | ヴォルムス帝国議会で異端とされるが、ヴァルトブルク城で保護される |

| 1522年 | 新約聖書をドイツ語に翻訳(ルター聖書) |

| 1525年 | 修道女カタリナ・フォン・ボラと結婚 |

| 1534年 | 旧約・新約を含むドイツ語聖書の完成 |

| 1546年 | アイゼナハで死去(享年62) |

- 幼少期のスパルタ教育

- 運命的な体験

- 修道士時代

- 「95か条の論題」と宗教改革の開始

- 聖書のドイツ語翻訳

- ドイツ農民戦争の勃発と結婚

- プロテスタントの誕生

- 晩年と死

幼少期のスパルタ教育

マルティン・ルターは1483年、ドイツ東部のザクセン地方の町アイスレーベンで生まれました。

父のハンス・ルターは農民の出身から鉱山業で成功を収めた努力の人で、上昇志向が強く、息子にも強い期待を抱いていました。

そのため、両親は幼い頃からルターに高い教育を受けさせ、時には体罰を与えるほど厳しく勉強をさせます。

スパルタ教育のかいもあってか、ルターの成績は非常に優秀であり、1501年には父が望む法律家になるべく名門エアフルト大学に入学。

大学でも非常に優秀な成績を収めていたルターを見た父ハンスは、息子がエリートコースを進んでいると満足していました。

運命的な体験

しかし、1505年にルターの人生を大きく変える出来事が起こりました。

大学で法律を学んでいた21歳のルターは、ある日家から大学に向かう途中で激しい雷雨に遭遇したのです。

雷が近くに落ち、命の危機を感じたルターは恐怖のあまり叫びました。

私は修道士になります!

今聞くと「なんで修道士が出てくるの?」と急過ぎる展開に戸惑うところですが、

当時は劇的な体験を神の召しと受け止め、修道院に入ることは珍しいことではなかったのです。

ルターにとってもこの体験は神の啓示のように感じられ、彼は命が助かった後、その誓いどおり修道士になる決意を固めました。

当然、両親、特に父のハンスは息子が修道院に入ることに猛反対します。

しかし、ルターの決意は固く、両親の同意を得ないまま法律の勉強を放棄。

エアフルトの町のアウグスティヌス修道院に入り、ルターは修道士となったのです。

修道士時代

アウグスティヌス修道院は厳格な修道院として知られており、修道院での生活が始まると、ルターは修道士として

- 毎日の祈り

- 奉仕

- 断食

- 罪の悔い改め

- 禁欲

などストイックに戒律を守り、熱心に修行に励みました。

なぜなら、カトリック教会には“信仰+善い行い”などによって救われるという教えがあったから。

キリストを信じるだけでなく、人間は自力で神に受け入れられるレベルまで努力しなければならないと考えられていたのです。

しかし、どれほど真面目に修行を積んでも、ルターの不安は消えず、魂の平安は得られません。

ルターは当時の多くの人々と同じように、救いの問題に苦しみ、完璧な修道士として生きても死後に天国に行けるのか確信が持てなかったのです。

そこでルターは、副修道院長のシュタウピッツに自分の不安を打ち明けると、シュタウピッツは、

と助言し、ルターに聖書研究を深めることをすすめました。

この助言を受け、ルターは修道士としての生活を続けながら、ヴィッテンベルク大学で聖書の講義を行うようになります。

徹底した聖書研究の中でルターが発見したのは、

人は信仰のみによって義(正しい者)とされ、救われるという考え方(信仰義認説)でした。

つまり、人間は善い行いや努力によって救いに至るのではなく、ただ神の恵みによって、信仰を通して救われるという結論に至ったのです。

この確信に至ったルターは、カトリック教会の教えに疑問を抱くようになります。

「95か条の論題」と宗教改革の開始

大学で講義をし、司祭(神父)の役職もこなしていたルターでしたが、

そんな頃、ルターが宗教改革を起こすきっかけとなる出来事が起こります。

教皇レオ10世による贖宥状(免罪符)の発売です。

贖宥状とは、自分が犯した罪に対する罰を軽減するとされる証明書でした。

これだけでもひどいですが、一部の説教者が、

と、より大げさな宣伝をするようになります。

そんな便利がものがあれば、当然天国へ行きたい民衆は飛びつきますよね??

しかも、贖宥状が販売されていた主な目的の一つは、サン・ピエトロ大聖堂の改築資金を集めるためでした。

しかし、当時の多くの人々は、

- 聖書があまりにも高価で、個人で持つことは難しかった

- 図書館でも聖書は盗難防止のために鎖で繋がれていた

- 聖書はラテン語で書かれており、知識人以外は読むのが難しかった

などの理由で聖書が読めなかったため、贖宥状の考え方が間違っているのか判断することができませんでした。

さて、こうしたカトリック教会の腐敗に耐えきれなくなったのがルターです。

ルターは、

人は信仰によって救われるのだ!!

と激怒。

1517年10月31日、贖宥状の問題点をまとめた文書「95か条の論題」を発表します。

その内容は単なる教会批判ではなく、神学者たちとの議論を提案するものだったのですが、ルターの意に反してこれがまさかの大反響。

当時発展していた活版印刷の貢献もあり、あっという間にドイツ国内を駆けめぐり、後に全ヨーロッパにも広まりました。

当時のドイツには教会の腐敗や贅沢に不満を抱く人々も多く、ルターの主張は共感を呼びます。

しかし、ルターの考えや主張は、教皇をトップに置くカトリック教会の権威を根底から揺るがしかねないものです。

そのため、1518年のアウグスブルク審問で、カトリック教会はルターに主張を撤回するよう迫りましたが、ルターは断固としてこれを拒否。

結果的にルターは異端者として、1521年にカトリック教会から破門されてしまいました。

さらに、同年のヴォルムス勅令によって皇帝からも追放同然の扱いを受け、帝国内での法的な保護を失ってしまったのです。

つまり、誰でもルターを逮捕したり殺したりできるようになり、命の危険にさらされたということですね。

聖書のドイツ語翻訳

突然世間との接触を絶たれた生活はルターにとって精神的試練でもありましたが、その時間を利用して彼は熱心に執筆活動を行いました。

特に重要なのが、新約聖書のドイツ語訳です。

当時聖書はラテン語訳のものが普通でしたが、ルターはわずか約3ヶ月で新約聖書全体をドイツ語、それも民衆になじみのあるドイツ語に翻訳。

1522年にはそれが印刷・出版されます。

このルター訳聖書はドイツの一般の人々が自分の言葉で聖書を読むことを可能にし、大きな感動を与えました。

ちなみに、ルターは後に旧約聖書の翻訳にも取り掛かり、1534年に完成。

新約聖書と合わせて出版されました。

ドイツ農民戦争の勃発と結婚

さて、ルターの不在中、外では教会や偶像の破壊運動が発生するなど過激で暴力的な改革運動が起こっていました。

こうした動きを止めるため、ルターは1522年にヴィッテンベルクに戻ると、8日間連続で説教をし、冷静で秩序ある改革をするように訴えます。

また、

- ラテン語だった礼拝をドイツ語にする

- 一般信徒も聖餐式のパンとぶどう酒が受けられるようにする

などの改革も進めました。

しかし、1524年になると、ルターの思想に影響を受けた農民たちが自由を求めて、自分たちが仕える領主に対して大規模な反乱を起こします。

これがドイツ農民戦争です。

ルターも最初は農民たちに理解を示していましたが、暴力行為が激化すると彼らを厳しく非難し、領主側を支持。

結果的に、約10万人以上の農民が虐殺され、ルターは農民側の支持を失うことになりました。

一方で、この頃、ルターのプライベートにも大きな変化が起こります。

1525年に、元修道女のカタリナ・フォン・ボラと結婚したのです。

当時のカトリックでは聖職者の結婚は禁止されていましたが、ルターは

と主張。

二人の結婚は当時大きな話題となり、賛否両論が巻き起こりましたが、

結果的にプロテスタントの牧師は結婚できるという新たな伝統を生み出しました。

プロテスタントの誕生

宗教改革の勢いはその後も続き、1526年のシュパイエルの帝国議会では、一時的にルター派が認められます。

しかし、1529年の第二回シュパイエル帝国議会で皇帝カール5世がこれを撤回し、再びルター派を禁止に。

これに対し、ルター派の諸侯や都市は強く反対し、皇帝に対して抗議(プロテスト)します。

この「抗議(プロテスト)」に由来して、ルターたちはプロテスタント(抗議する者たち)と呼ばれるようになります。

また、1530年にプロテスタント側は、カール5世にプロテスタントの信仰を説明するための文書“アウクスブルク信仰告白”を提出。

これはプロテスタントの教えを体系的に示した信仰宣言であり、プロテスタントの信仰が明確に整理されることになりました。

ただ、最終的にプロテスタント(ルター派)が正式に認められるのは、1555年のアウクスブルクの和議においてです。

ルターは元々、「カトリック教会を倒そう」だとか「新しい宗派を作ろう」などと考えていたわけではありません。

ただ、カトリック教会のおかしな部分を正し、本来のキリスト教を取り戻そうとしただけです。

晩年と死

晩年になると、ルターの健康状態は悪化し、

- 尿管結石

- 狭心症

- めまいや耳鳴り

- 痛風

- 心臓発作

など、様々な慢性的な病気に苦しめられるようになります。

また、スイスの宗教改革者カルヴァンやツヴィングリと神学的な対立が起こり、プロテスタント内でも分裂が起こりました。

それでもルターは晩年までヴィッテンベルク大学で聖書の講義を続け、多くの書物を書き続けました。

1546年2月18日、ルターは62歳のときに故郷アイスレーベンで死去。

ルターの死後も弟子や仲間たちが宗教改革を引き継ぎ、プロテスタント勢力は拡大していきました。

ルターの4つの思想をわかりやすく解説

ルターが唱えた教えや思想は、それまでの常識を大きく覆すものでした。

ここでは、その中でも特に重要な4つの思想をわかりやすく解説します。

- 信仰のみ

- 聖書のみ

- 恵みのみ

- 万人祭司主義

①信仰のみ

ルターの思想一つ目は、信仰のみです。

信仰のみとは、”人は善行や努力によってではなく、キリストへの信仰によってのみ救われる”という考え方ですね。

聖書にもこうあります。

「わたしたちは、こう思う。人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるのである。」

(ローマ人への手紙3:28)

人間は罪深く不完全なため、どれだけ善い行いを積み重ねても自力で救いを得ることはできません。

キリストを信じることによってのみ、神から義(正しい者)と認められ、救われるのです。

この教えによって人々は、「十分な善い行いを積まないと救われない」という不安から解放されました。

②聖書のみ

ルターの思想二つ目は、聖書のみです。

聖書のみとは、”信仰の唯一の基準は聖書である”という考えですね。

カトリック教会では、聖書だけでなく教会の伝統(聖伝)も信仰の基準とされていました。

しかし、ルターは人間が決めた教えよりも、神の言葉である聖書が何よりも大事だと主張したのです。

「聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。」

(テモテヘの第二の手紙 3:16)

そのため、ルターは聖書に根拠がないとして、カトリックの

などの教えを否定。

と考え、聖書をドイツ語に翻訳したのでした。

③恵みのみ

ルターの思想三つ目は、恵みのみです。

恵みのみとは、”救いは神の恵みによるものであり、人間の努力では得られない”という考えですね。

つまり、人は自分の力で救いを得ることはできず、ただ神の恵みを信じて受け取るだけなのです。

「あなたがたの救われたのは、実に、恵みにより、信仰によるのである。それは、あなたがた自身から出たものではなく、神の賜物である。」

(エペソ人への手紙 2:8)

この聖句からルターは、信仰すらも神の恵みによって与えられると語っています。

④万人祭司主義

ルターの思想四つ目は、万人祭司主義です。

万人祭司主義とは、”全ての信徒は神の前で平等で、神と直接つながることができる”という考え方ですね。

カトリック教会では、聖職者である”司祭”と”一般信徒”には明確な区別があり、一般信徒は司祭を通さないと

- 聖書を読んで解釈したり

- サクラメント(儀式)を通して救いを得たり

することができないと考えられていました。

しかし、ルターは教皇や司祭といった聖職者の特権を否定。

信仰を持つすべての人が神と直接つながることができると主張しました。

「わたしたちを、その父なる神のために、御国の民とし、祭司として下さったかたに、世々限りなく栄光と権力とがあるように、アァメン。」

(ヨハネの黙示録1:6)

結果的に、一般信徒も聖書を読んで解釈し、信仰生活を送ることができるようになったのです。

プロテスタントにカトリックのような階級制度がないのも、この考え方の影響ですね。

まとめ:ルターの功績は現代にも大きな影響を与えている!

マルティン・ルターは、中世キリスト教世界に革命をもたらした宗教改革の中心人物でした。

ルターの影響は宗教だけでなく、教育や政治、社会など広い分野に及び、現代のキリスト教にも深く根付いています。

もしルターが現れなかったら、私たちの世界の宗教地図は今とは大きく違っていたかもしれません。

ルターが成し遂げたことを見ると、とても一人の人間がしたこととは思えない行動量と影響力ですよね。

ただ、忘れてはいけないのは、ルターがこれだけのことができたのは神がルターを用いられたからだということです。

ルターの生涯を見ると、ルターの意志を超えて神がルターを導いておられたことがよく分かります。

ルター自身は最初から宗教改革を計画していたわけではなく、ただ教会の間違いを正そうとしただけでした。

しかし、ルターの意志を超えて”95か条の論題”が広がり、新しい教会の誕生へとつながったのです。

ルターの宗教改革は、まさに「神が起こされた歴史的な変革」であったと言えるでしょう。

僕もルターのように神に従い続け、神に用いられる人生を生きたいなと思います!

キートンでした。

👇️参考文献